25+ Jahre ITSCM-Beratung

IT Service Continuity Management

ITSCM, auch bekannt als IT-Notfallmanagement oder IT-Disaster Recovery Management, ist eine fundamentale Disziplin innerhalb der IT-Service-Management-Prozesse. In der heutigen von IT-Technologie getriebenen Welt sind viele Geschäftsprozesse stark abhängig von funktionierenden IT-Services. Ein Ausfall von IT-Infrastrukturen, IT-Systemen bzw. -Anwendungen kann zu Unterbrechungen in den Geschäftsabläufen führen, die erhebliche finanzielle und reputative Schäden (z. B. Markenimage) nach sich ziehen können. Viele Branchen wie Banken, Versicherungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur unterliegen auch strikten regulatorischen Vorgaben, die einen robusten Plan für Geschäftskontinuität vorschreiben. Durch ein etabliertes IT Service Continuity Management (ITSCM) mit den grundlegenden Elementen der IT-Notfallvorsorge und IT-Notfallbewältigung sind Sie auf kritische IT-Vorfälle bestens vorbereitet.

Durch ein etabliertes IT Service Continuity Management (ITSCM) mit den grundlegenden Elementen der IT-Notfallvorsorge und IT-Notfallbewältigung sind Sie auf kritische IT-Vorfälle bestens vorbereitet.

Die für Ihren Geschäftsbetrieb benötigten IT-Services werden nicht oder nur kurzzeitig beim Übergang in einen IT-Notbetrieb unterbrochen und die wirtschaftliche Existenz Ihres Unternehmens bleibt auch bei einem größeren Schadensereignis gesichert.

Obwohl die Implementierung eines ITSCM anfangs Investitionen erfordert, können die langfristigen Ersparnisse durch Vermeidung von längeren IT-Ausfällen beträchtlich sein. Des Weiteren senden Sie mit der Implementierung eines IT Service Continuity Managements ein klares Signal der Verlässlichkeit an Kunden und Vertragspartner – auch bei Eintritt eines kritischen IT-Vorfalls. Dies kann einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen darstellen.

Unsere ITSCM-Beratungsleistung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in diesem komplexen IT-Umfeld individuelle auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Lösungen. Dabei betrachten wir auch selbstverständlich die entsprechenden Schnittstellen zu anderen Management-Disziplinen wie u. a. dem Business Continuity Management (BCM), dem Information Security Management (ISM), dem Cyber Incident Response Management (CIRM) und dem Krisenmanagement (KM). Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie bei der Einführung, bei der Weiterentwicklung oder der Bewertung Ihres bestehenden IT-Service-Continuity-Management-Systems (ITSCMS). Unsere Vorgehensweise orientiert sich dabei an international anerkannten Standards (ISO 27031 und BCI Good Practice Guideline), ITIL sowie den Best-Practice-Modellen aus unserer langjährigen Projekterfahrung.Unser ITSCM-Coaching

Bei der Durchführung von Projekten haben unsere IT-Fachexperten auch immer den Aufbau von hausinternem Know-how im Fokus. Unser Ziel ist, dass Sie während der Durchführung des Projekts das notwendige Wissen über den Managementprozess von uns erlernen und das Erlernte im Anschluss direkt in die Praxis umsetzen können. Neue Prozesse stoßen nicht immer nur auf ungeteiltes positives Echo. Interne Skepsis lässt sich unserer langjährigen Erfahrung nach am besten auflösen, indem ein entsprechendes Bewusstsein bei den Mitarbeitern geschaffen wird. Ganz nach dem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer“ – sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Awareness-Maßnahmen benötigen.Was sind denn die drei wichtigsten Argumente für ITSCM?

ITSCM als Managementprozess schafft organisatorische und personelle Strukturen zur Vermeidung, aber auch zur Bewältigung von kritischen IT-Vorfällen. Mit einem etablierten ITSCM sind Sie in der Lage:-

auf kritische IT-Vorfälle strukturiert zu reagieren

-

einen IT-Notbetrieb sicherzustellen

-

einen Wiederanlauf Ihrer IT-Infrastrukturen, IT-Systeme und -Anwendungen innerhalb eines akzeptablen Zeitfensters durchzuführen

Warum ist ITSCM so wichtig?

Bei Ausfall von IT/IT-Infrastrukturen spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Je länger die notwendigen IT-Services für die kritischen Geschäftsprozesse nicht zur Verfügung stehen, umso höher ist der finanzielle und/oder reputative Schaden. Bei einigen Unternehmen ist das Zeitfenster bis zur Existenzbedrohung sehr klein. Ein etabliertes ITSCM verringert die Eintrittswahrscheinlichkeit von ITSCM-Schadensszenarien, schafft Strukturen zur Bewältigung von kritischen IT-Vorfällen und gibt Ihnen die Sicherheit, einen Wiederanlauf der IT innerhalb des festgelegten Zeitfensters durchzuführen.Was genau ist ITSCM?

ITSCM als Managementprozess plant proaktiv alle Aspekte, die für eine Fortführung, einen Wiederanlauf oder eine Wiederherstellung ihrer IT-Infrastrukturen, IT-Systeme und/oder -Anwendungen erforderlich sind. Als Unterstützung von und in Abstimmung mit dem BCM-Prozess werden Risiken für IT-Services reduziert und der Wiederanlauf von IT-Services geplant, vorbereitet und getestet. Dadurch stärkt ITSCM die Widerstandsfähigkeit, Kontinuität und Stabilität Ihrer kritischen IT-Services. ITSCM ist Teilgebiet des Business Continuity Management (BCM) mit Fokus auf einem Ausfall der IT.Welche Ziele verfolgt ITSCM?

-

Sicherstellung der Verfügbarkeit der notwendigen IT-Infrastrukturen, IT-Systeme und -Anwendungen auch im Falle eines kritischen IT-Vorfalls oder IT-Notfalls

-

Minimierung von Risiken, die zu kritischen IT-Vorfällen oder IT-Notfällen führen können

-

Stärkung der Widerstandsfähigkeit, Kontinuität und Stabilität Ihrer kritischen IT-Services gegenüber äußeren Einflüssen

-

Schaffung von Sicherheit bei Kunden und Vertragspartnern

Welche Vorteile hat ein Unternehmen mit einem etablierten ITSCM?

-

Vermeidung oder Minimierung von Ausfallzeiten kritischer IT-Services, in deren Folge Geschäftsprozesse betroffen sind

-

Minimierung von und Verkürzung von Wiederanlaufzeiten

-

Reduzierung aktueller und zukünftiger Bedrohungen und Bereitstellung wirksamer Reaktionsprozesse

-

Stärkung der Widerstandsfähigkeit der IT

-

Erfüllung gesetzlicher, regulativer und kundeseitiger Anforderungen

-

Nachweisbare Widerstandsfähigkeit gegenüber Kunden und Lieferanten

Wir haben bereits BCM. Benötige ich trotzdem ITSCM?

Diese Frage lässt sich ganz klar mit ja beantworten. BCM ermittelt die zeitkritischen Geschäftsprozesse eines Unternehmens und stellt sicher, dass diese in einem Ereignisfall fortgesetzt werden können. ITSCM stellt die Verfügbarkeit der IT-Services, die für zeitkritische Geschäftsprozesse benötigt werden, sicher. Während also das BCM als ganzheitlicher Managementprozess für den Ausfall von IT/IT-Infrastrukturen „nur“ manuelle Überbrückungsmaßnahmen plant, beschäftigt sich das ITSCM mit der Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit bzw. dem schnellstmöglichen Wiederanlauf von IT-Infrastrukturen, IT-Systemen und -Anwendungen.Was ist mit ISM? Benötige ich trotzdem zusätzlich ITSCM?

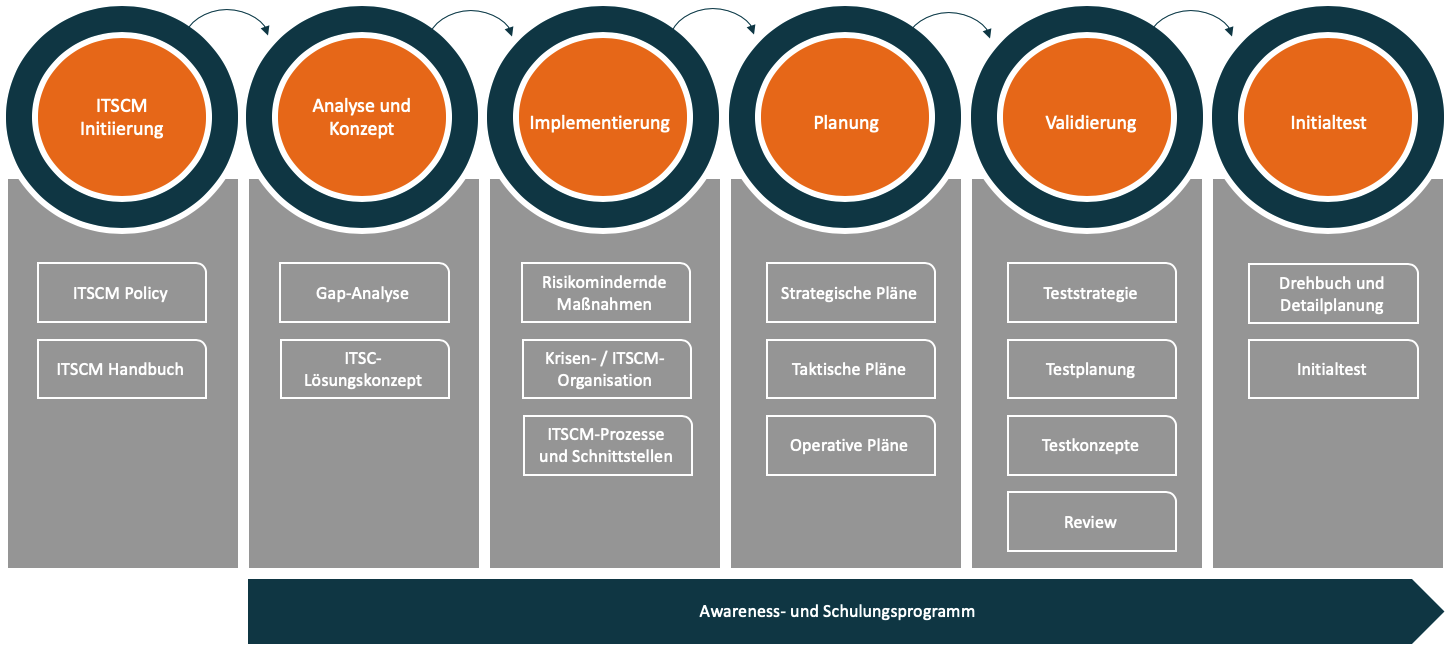

Auch diese Frage lässt sich ganz klar mit ja beantworten. Information Security Management (ISM) hat das Ziel, alle Informationen eines Unternehmens, egal welcher Art und Herkunft, zu schützen. Das ISM plant proaktiv die Verhinderung von Sicherheitsvorfällen bzw. die Verletzung der definierten Sicherheitsziele, wie z. B. Vertraulichkeit (Confidentiality), Integrität (Integrity), Verfügbarkeit (Continuity) und Authentizität (Authenticity). Das sind somit Anforderungen an den Normalbetrieb. Eigene Pläne zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen werden normalerweise nicht erstellt. Hier entsteht sehr oft eine gefährliche Lücke. Die ITSCM-Organisationsstrukturen sowie die Pläne zur Alarmierung und Bewältigung von kritischen IT-Vorfällen können natürlich auch zur Bewältigung von Sicherheitsvorfällen eingesetzt werden. Unser allgemeines Vorgehensmodell für IT Service Continuity Management basiert auf unseren langjährigen Projekterfahrungen und den Best-Practice-Modellen der Branche. Im Folgenden beschreiben wir die einzelnen Stufen des Modells, das ein etabliertes ITSCM in Ihrem Unternehmen zum Ziel hat.Wie sieht eine ITSCM-Implementierung aus?

Unser Vorgehensmodell für IT Service Continuity Management basiert auf unseren langjährigen Projekterfahrungen und den Best-Practice-Modellen der Branche. Auf den nächsten Seiten beschreiben wir die einzelnen Stufen des Modells, das ein etabliertes ITSCM in Ihrem Unternehmen zum Ziel hat.Das Ziel des ITSCM-Prozesses ist es, eine Organisation zu befähigen, ausgefallene zeitkritische IT-Services in einem vorher festgelegten Zeitfenster und vereinbarten IT-Service-Mindestlevel wieder zur Verfügung zu stellen, um so die minimalen geschäftlichen Erfordernisse zu unterstützen.

Seit 2011 steht mit der ISO 27031 eine internationale Norm für die IT-Notfallplanung (ITSCM) zur Verfügung. Schon der Titel „Information technology – Security techniques – Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity“ verweist darauf, dass es von Anfang an eine enge Zusammenarbeit der Disziplinen BCM und ITSCM im Unternehmen geben muss.

Wir berücksichtigen diese Schnittstellenproblematik in unserem ITSCM-Vorgehensmodell. Dieses hat zum Ziel, in Form eines Projekts den ITSCM-Prozess im Unternehmen zu etablieren. Neben unseren praktischen Erfahrungen aus über 20 Jahren Beratungstätigkeit fließen stets Anforderungen aus den Prozessbeschreibungen nach ITIL „ITSCM“, aus der Informationssicherheit (vor allem nach ISO 27001) und aus Standards wie dem deutschen BSI-Standard 200-4 „Business Continuity Management“ in unsere Konzepte mit ein.

ITSCM-Initiierung

Analyse und Konzept

In der Phase "Analyse und Konzept" geht es darum, die Ziele und Lösungen für die Wiederanlaufplanungen festzulegen.Gap-Analysie

ITSC-Lösungskonzept

Implementierung

In der Phase der Implementierung werden die abgestimmten Maßnahmen (IT-Service-Continuity-Strategie) in die Praxis umgesetzt.IT-Präventivmaßnahmen

Krisen- und ITSCM-Organisation

ITSCM-Prozesse und Schnittstellen

Planung

Validierung

Initialtest

-

Testziele festlegen

-

Testvorarbeiten planen

-

Testdurchführung planen

-

Testauswertung und -nachbereitung planen